引言:睡眠两极分化,是“好转信号”还是“异常反应”?

近年来,免疫细胞回输逐渐成为健康管理领域的新趋势。然而,不少体验者在回输后出现截然不同的睡眠反应:有人昏昏欲睡,有人却辗转难眠。这种“睡眠两极化”现象引发广泛讨论。是免疫治疗起效的标志?还是身体发出的警报?天岁生物联合权威专家,为您解读背后的科学逻辑。

一、嗜睡:免疫系统的“节能模式”与修复信号

能量再分配:免疫激活的“优先级”策略

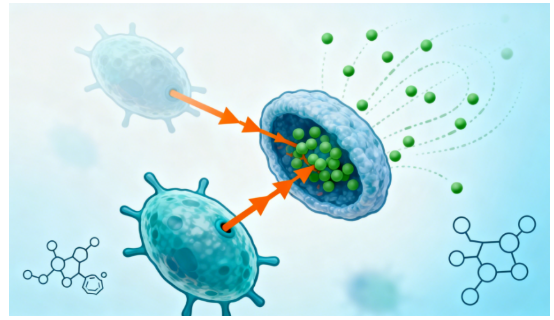

免疫细胞回输后,大量免疫细胞被激活,需消耗大量能量(ATP)识别并清除异常细胞(如老化细胞、病原体等)。此时,大脑会通过释放信号减少其他器官能耗,优先支持免疫系统工作,表现为嗜睡。

细胞因子的“睡眠诱导”作用

免疫反应中释放的细胞因子(如IL-6、TNF-α)会作用于下丘脑睡眠调节中枢,降低清醒阈值,类似感冒时因炎症因子升高引发的困倦感。

身心放松的“副产物”

静脉回输过程本身会让身体进入轻度休息状态,加之心理上对治疗的信任感,可能进一步加重困意。

案例: 一位40岁企业高管反馈,回输后连续两天午后需补觉2小时,但精力恢复后工作效率显著提升。医生分析其免疫系统高效运转,睡眠为“修复期”正常表现。

二、失眠:免疫应激与心理预期的“双重博弈”

交感神经的“短暂亢奋”

部分人群对回输场景敏感,交感神经被激活后释放肾上腺素(如皮质醇),抑制褪黑素分泌,导致入睡困难。

心理关注的“反刍效应”

对治疗效果的强烈期待,易引发身体“过度监测”,大脑持续接收“是否起效”的信号,抑制睡眠启动。

代谢波动的间接影响

少数人因免疫细胞快速增殖,出现短暂代谢加快(如心率轻微升高),产生类似“运动后兴奋”的生理状态。

案例: 一位肿瘤康复期患者回输当晚反复醒来,医生建议其通过冥想降低交感神经张力,3天后睡眠恢复正常。

三、从睡眠反应,看个体免疫的“底子”差异

免疫功能良好者:深睡为主,修复高效 临床观察显示,免疫系统健全的人群(如无慢性病、年轻群体),回输后深睡眠比例可达60%以上,嗜睡期较短且恢复迅速。

免疫紊乱者:应激反应强烈,需更长时间适应 免疫系统“过度敏感”者(如慢性炎症患者)易出现短暂失眠或局部炎症反应(如咽干、咳嗽),需1-3天调节期。

四、科学应对:顺应身体信号,避免过度干预

1. 嗜睡者:顺应修复需求

保证充足睡眠,避免强行“补觉”打乱生物钟。

适当补充水分,促进代谢废物排出。

2. 失眠者:温和调节,减少焦虑

睡前避免蓝光刺激,可通过温水泡脚、轻音乐放松。

若持续3天未缓解,建议咨询医生调整回输方案。

关键提示: 睡眠反应与免疫治疗疗效无直接关联,更非“副作用”标志。研究表明,适度疲劳反而提示免疫系统高效运作。

结语

个体化反应,科学化应对 免疫细胞回输后的睡眠变化,本质是身体与环境互动的动态过程。天岁生物倡导以“倾听身体”为核心,结合个体差异制定健康管理方案。未来,随着免疫调节技术的精准化,此类反应的预测与干预将更加人性化。

免责声明:文章仅用于科普交流,无任何商业目的不作任何商业用途,亦不表示任何医疗声明或建议。我们尊重原创,也注重分享。图文来源网络,版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权或其它问题,请联系我们删除!

闽公网安备 35020602002648 号

闽公网安备 35020602002648 号 QQ 客服

QQ 客服